お知らせ

お知らせ

【2025年9月県議会】日本共産党 丸山慎一県議 代表質問

日本共産党を代表して質問いたします。

初めに新たな総合計画案についてです。

新総合計画案は、基本理念で「県民を守り、支え、そして飛躍する千葉県へ」と掲げられていますが、重要なのは具体的な施策内容がそれに合致しているのかどうかです。千葉県が毎年行っている「県政に関する世論調査」の最新版では、「災害から県民を守る」が県民要望の1位なっていますが、総合計画案の数値目標には、「3日分以上の備蓄をしている県民の割合」はあっても、避難所に関する数値目標はありません。しかし、この分野の県内の現状は極めて不十分で、2311ヵ所の避難所のうち4カ所に1カ所は水の備蓄がまったくありません。食糧の備蓄ゼロが3割弱(28%)、毛布の備蓄ゼロは3割(31%)を超えています。昨年の能登半島地震での教訓の一つは災害関連死を防げなかったことであり、その要因の一つは劣悪な避難所です。千葉県内でこれが繰り返されないためにも、県内すべての避難所で、少なくとも3日分の水や食糧、毛布などの備蓄ができるように目標を掲げる必要があると思いますが、お答えください。

世論調査で2番目に多い要望は「高齢者福祉の充実」です。その背景に「高齢者施策」の貧困さがあります。世論調査でも「不満である」という回答は18・1%ですが、2年前の11・9%から増え続けています。一方、「満足している県民の割合」は、4年間で26・7%から16・4%へと大きく減っています。これは、高齢者施策が県民要望に応えられていないことを示しています。県が作成している「指標で知る千葉県」では、高齢者1人当たりの老人福祉費が10年連続、都道府県で最下位です。新総合計画案では「高齢者が個性豊かに生き生きと、安心して暮らし続けられる地域社会の実現」を掲げていますが、県民要望に応えるためには老人福祉費を抜本的に増やす必要があると思います。お答えください。

高齢者の在宅介護を支える訪問介護事業所の倒産や廃業が相次ぎ、サービスを提供できなくなる危険性が大きくなっています。要因は、政府が昨年4月の報酬改定で、訪問介護の基本報酬を引き下げたことにあります。その結果、事業所の6割近くが減収となり、倒産や休業・廃業に拍車がかかっています。茨城県では、こうした事態を食い止めるため、約500の訪問介護事業所にたいして、減収相当額の支援を行うと報道されています。県も訪問介護事業所にたいして財政的支援を実施すべきだと考えますが、お答えください。

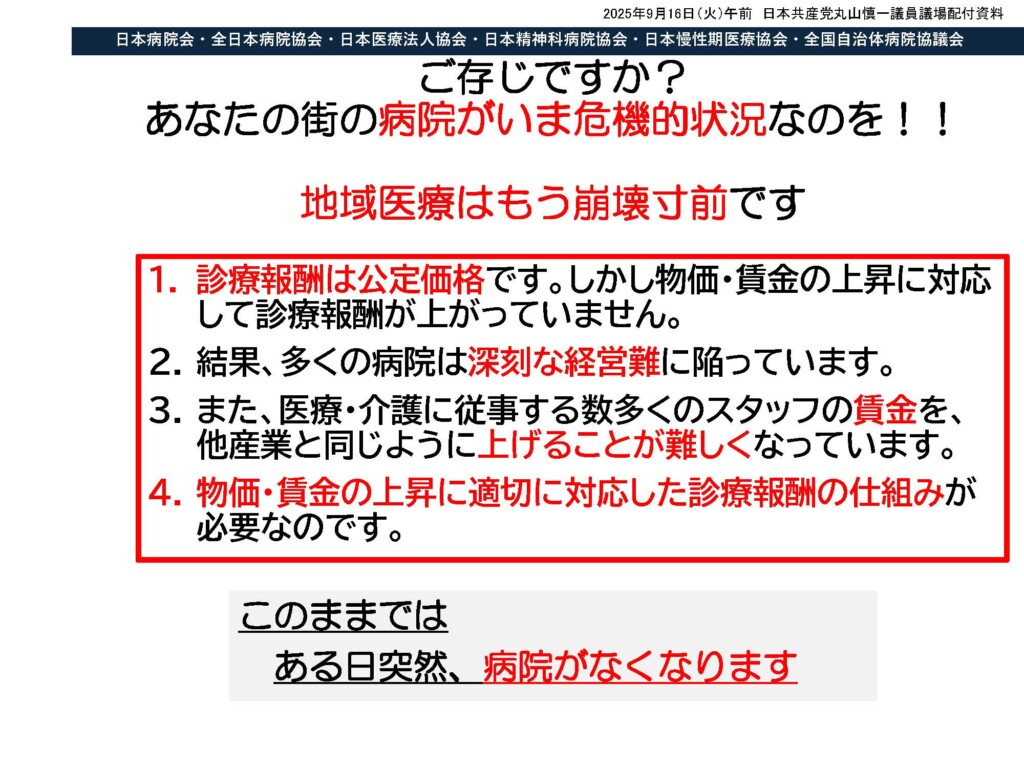

医療の充実も県民の要望が高くなっています。総合計画案の指標では「地域の医療体制に安心を感じている県民の割合」を70%にするとしていますが、現状は「安心」どころか、危機的な状況となっています。今年3月、日本医師会と6病院団体が、「このままでは、ある日突然、病院がなくなります」という衝撃的な合同声明を発表しました。病院団体などの調査によれば、昨年度に医業収益が赤字だった医療機関は69%にのぼりました。また東京都医師会が行った「都内の病院の経営状況」調査では、「昨年度上半期は赤字割合が約7割」で、「減益又は経営の見通しが立たないとの回答が6割を超えている」としており、「収益の大半が公定価格である病院にとって、各病院の経営努力のみで対応しきることはなかなか難しい」との考察を行っています。県として、千葉県内287の医療機関の経営状況について、どう認識しているのか、お答えください。

2022年の診療報酬改定はプラス0・43%、24年もプラス0・88%ですが、物価上昇にまったく追いついていません。東京都は今年度から、入院患者1人当り1日580円を給付する「地域医療確保に係る緊急・臨時支援事業」を行っています(166億円)。茨城県も24時間体制で高度医療を提供する医療機関を対象に、昨年度決算の当期損失の5割を補助する事業を開始すると報道されました。県内でも、日本病院会千葉県支部や千葉県保険医協会が、知事にたいして財政支援を要望しています。千葉県も医療機関への財政支援を具体化すべきではありませんか、答弁を求めます。

医療危機が迫っているにもかかわらず、自民、公明、維新の会は「3党合意」で、医療費の4兆円削減で合意し、その第一歩として「11万床の病床削減」を打ち出しました。「余剰ベッドを減らす」といいますが、パンデミックなどの有事に対応するには日ごろから余力のある医療体制が必要というのがコロナ禍の最大の教訓です。国に対して医療の削減は行わないよう求めるべきだと考えますが、いかがでしょうか。

次に中小企業と小規模事業者への賃上げ支援についてうかがいます。新総合計画案には「物価高騰が進む中、中小企業が人材確保を安定的に行うためには、持続的な賃上げを行う必要があります」と書かれていますが、内容は生産性の向上や価格転嫁の推進にとどまり財政的支援はありません。東京商工リサーチの「『賃上げ』に関するアンケート調査」では、県内の中小企業で、今年賃上げを予定しているのは80%で、2割は賃上げをあきらめています。物価高なのに、こうした企業があることについてどう見ているのか、お聞かせください。

いま自力では賃上げできない企業への支援が広がり、この間、岩手、徳島、群馬、奈良、茨城の5県が実施に踏み切っています。茨城県では、県独自に最低賃金に近い労働者の実態調査を行い、時給を35円以上引き上げた中小企業に、正規雇用1人当り5万円、非正規雇用は3万円を基準に、1事業所あたり最大50万円を補助します。予算は7億8千万円で2000社の利用を見込んでいます。千葉県も茨城県のように、県内中小企業の調査をおこない、賃上げへの直接支援に踏み出すべきではないでしょうか、お答えください。

一方、新総合計画案では、「千葉経済圏の確立と社会資本の整備」として、成田空港とエアポートシティの形成、幹線道路ネットワークの整備、千葉港や木更津港の大規模化などがあげられていますが、これまでも指摘してきたように、人口減少が見込まれ、国際情勢や気候危機などを踏まえれば、経済の行く末を予想できるものではありません。にもかかわらず、これまで進めてきた大規模開発をさらに加速させ、過大な予測を立てて基盤整備を進めるのは、将来に必ず禍根を残すことになります。こうした拡張型の発想は根本から転換すべきだと考えますが、お答えください。

今回の新総合計画案には、「県行政を『経営する』」という言葉が出てきますが、これまでの計画にはありませんでした。「稼ぐ」という言葉も登場します。しかし「経営」とか「稼ぐ」という言葉は、企業が利益を獲得し、事業を存続、成長させるために使われるものです。千葉県のような地方自治体には「県行政を経営する」、儲けをあげるという視点は必要ないどころか、害悪以外の何物でもありません。地方自治体の責務は「住民福祉の増進を図る」ことだと定めている地方自治法を基本に、地域における行政を自主的かつ総合的に実施することにあります。そのためには、住民の命と暮らしを守り、公共の福祉を最優先にした行政運営に徹することです。「稼ぐ」とか「経営する」という発想でつくられている新総合計画案は、そこから大きく逸脱していると言わざるを得ません。あらためて憲法や地方自治法にもとづいた県行政へと立ち返るべきだと考えますが、お答えください。

次に、県営水道の料金値上げについてうかがいます。

8月8日に、今年度2回目の水道事業運営審議会が開催され、水道料金を18・6%値上げする方向が出されました。しかし最大の問題は県民の生活実態です。賃金が多少引き上げられても、あまりにも異常な物価高にまったく追い付かず、実質賃金は1月から6ヵ月連続減少しています。7月はプラスになりましたが、一時金が出たためで、8月以降も続く保証はどこにもありません。年金のわずかな増額も、物価高の前では焼け石に水です。しかもこの夏の異常な猛暑の中で家庭の支出はさらに増大し、第一経済研究所の推計では、もっとも過酷な暑さの場合、4人家族で月に2万5千円も支出が増えるとしています。県民生活は追い詰められ、「暑くてもエアコンを我慢している」「食事を減らして、しのいでいる」など、先進国とは思えないような悲痛な声が上がっています。こうした深刻な県民の暮らしを支えなければならない千葉県が、逆に追い打ちをかけるように水道料金を値上げするのは、自治体としてあってはならない選択だと考えますが、知事の認識をお聞かせください。

千葉県の水道料金は、契約している水道管の太さにもとづく基本料金と、使った水の量にもとづく従量料金を組み合わせており、家庭で使う生活のための水と、企業が利用する利益を上げるための水に料金の区別はありません。しかし、13mmと20mmという小さな口径を利用している圧倒的多数は一般家庭であり、おのずと企業が使う水とは区別する必要があります。ところが企業局は、人口減少を理由に、「使用量に左右されない基本料金の割合を高め」て安定的な収入を得ることや、「小口径は、給水原価が料金を上回る原価割れを起こし、大口径の負担が大きくなっている」と言って、大口径の値上げは17・3%に抑え、小口径は19・3%としています。これでは、県民の生活よりも、企業の利益を優先しているようなものです。前回、30年前の値上げでは、「一般家庭への影響を極力少なくするよう配慮すべき」と答申に明記されていました。これが自治体として当然の姿勢だと考えますが、ご答弁ください。

何よりも根本に据えなければならないのは、生活のための水、生きていくために欠かせない水については、企業利益のための水と明確に分けて考えることです。日本共産党はその立場で、県による今回の値上げ提案を踏まえて、暮らしへの新たな負担増を避ける道を県民と共に探求してきました。企業局の資料によれば小口径契約者の値上げを避けるために必要な額は78億円です。この額を小口径契約者の負担増なしに捻出するために、一つは、大口径を利用している大手など体力のある企業の力を借りること、二つ目に企業債のさらなる活用、三つめに150億円としている内部留保金、この3点の見直しで財源をつくれないか検討しました。

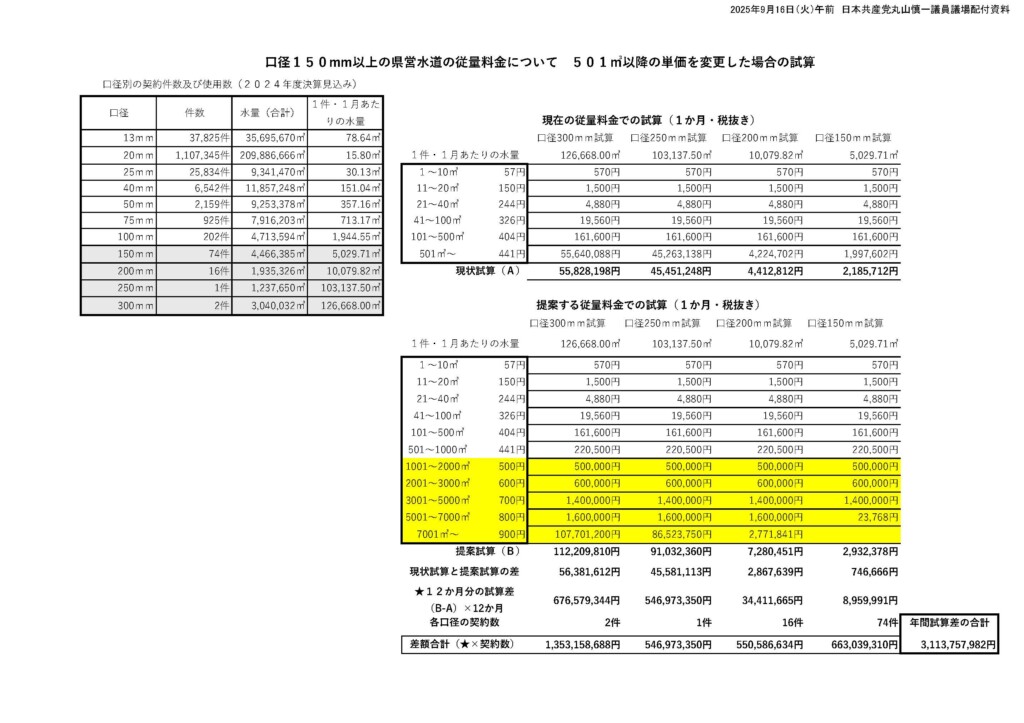

一つ目の大口径利用者にたいしては、従量料金の上限を引き上げます。従量料金は使用量が増えるほど1㎥あたりの料金が高くなるように設定されていますが、500㎥を超えると1㎥あたり441円で、これ以上、どれだけ使っても単価は変わりません。この仕組みを変えて、仮に1000㎥を超えたら500円、2000を超えたら600円、3000超は700円、5000㎥超が800円、7000を超えたら上限なしで900円という新たな従量料金を設定すれば、32億5千万円、料金収入を増やすことができます。ただし、この試算では、小口径でも現在1000㎥を超えている利用者は値上げになるので、口径100mm以下を除外すると31億1千万円になります。この設定なら、町の飲食店などの値上げを避けることができます。また、医療機関は価格に転嫁できないため除外します。

二つ目の企業債の活用ですが、地震対策などのインフラ整備は将来にわたって効果を発揮するため企業債の活用が理にかなっており、企業局でもこの間、企業債の利用を増やしてきています。しかし、他の自治体では千葉県以上に企業債の比率が高いところがあります。千葉県でも年に20億円程度、企業債を増やすことは可能です。

三つ目の内部留保金ですが、内訳は、借金返済に支障がないために100億円、その他予測できない事態のために50億円となっています。しかし、借金の返済資金は元の予算に計上されているものであり、よほどのことがない限り取り崩す必要はありません。現に1999年以降この26年間、ただの一度も取り崩していません。仮に150億円を次期5か年計画で50億円に減らせば年間20億円の財源をつくることができます。

この3つで71億円になり、残り7億円は一般会計からの繰り入れを増額してまかなえば、小口径の契約者への値上げを避けることが可能になります。これはあくまでも1例ですが、やればできます。ぜひ、県としても検討していただきたいと考えますが、お答えください。

水道料金の値上げは全国的に起きていますが、水は生活に欠かせないのに独立採算を基本にしているからです。生きていくために必要なものは、国や県などの税金できちんと支えるべきです。それが、憲法が求めている社会の姿だと考えますが、知事の認識をお聞かせください。

次に、新湾岸道路について質問します。

初めに5月に開かれた第2回有識者委員会で示された新湾岸道路の必要性についてです。前回の県民アンケートなどでは、「これから人口減少と高齢化で交通量が減り、交通渋滞も緩和するため新たな高速道路は必要ない」という趣旨のものがいくつも出されています。ところが、有識者委員会では人口減少に関する議論がほとんど行われていません。委員の中には「人口のシミュレーションができていない」と発言する人もいます。県の担当者も、北西部・湾岸部とその他の地域との人口の偏りについて述べるにとどまり、県全体の人口減少についてはふれていません。しかし人口減少は大きな社会問題になっており、ここに焦点を当てなければ20年後、30年後に供用開始される大規模な公共事業の適否について判断できるはずがありません。県全体の人口のシミュレーションを行い、それにともなう交通量の変動予測をやったうえで、あらためて新湾岸道路の必要性を検証すべきではないでしょうか。お答えください。

県民の意見の中には、「現在の道路の立体交差が進めば、渋滞は解消に向かい新湾岸道路は不要。無駄な二重投資はやめるべき」というものも複数あります。実際に、既存道路の部分的改良によって大きな効果が上がっています。京葉道路では、武石インターから船橋インター間の上り線で2020年8月、付加車線の運用が開始され、事実上の3車線になりました。これによって渋滞損失時間が供用開始前の2019年には55・1万台時間だったものが、供用後の2022年には12・3万台時間へと8割も減少しています。その結果、京葉道路が使いやすくなったため、交通量が1日当たり4万5900台から5万0800台へと1割増加しており、周辺の一般道路にも効果が及んでいます。国道14号の千葉市役所近くでもアンダーパスの開通で約6割も通過時間が短縮しました。ところが、有識者委員会では、こうした部分的改良について一切言及がありません。部分的改良による渋滞緩和効果について県はどう認識しているのでしょうか。お答えください。

人口減少についてのシミュレーションもやらない、部分改良の渋滞緩和効果についても一切触れようとしない。こんな不十分な検討状況で、数兆円もの費用と数十年の期間がかかる大規模な道路建設に踏み出したのでは、将来世代に必要のない負担を背負わせることになります。十分な検証もやらないまま、なぜ新湾岸道路は必要だという結論になるのでしょうか。お答えください。

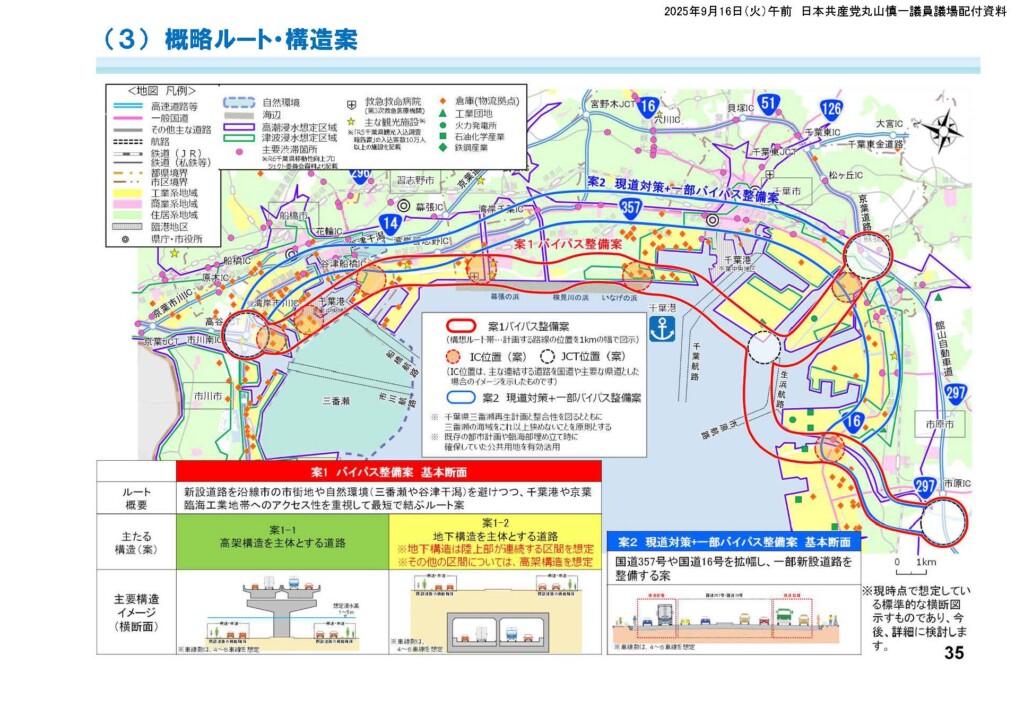

5月の有識者委員会には、東京湾岸沿いルートの高架構造と地下構造、それに加えて国道357号線などの現在ある道路の拡幅の3案が示されています。それぞれについて有識者委員会で設定した課題にそった評価が行われていますが、そのなかで、既存道路の拡幅では、「速達性が期待できない」「迂回路として機能しない」などが並んでおり、「達成すべき目標」13項目のうち、実に12項目が否定的な評価となっています。しかもこの案は、いまの国道357号線の両側にそれぞれ2車線から3車線を拡幅するというものですが、両側とも人家や企業の建物がびっしりと建っており、そのゆとりはまったくありません。効果が期待できず、実現性が乏しい案が、なぜ提示されたのでしょうか。お答えください。

今回提示された湾岸沿いルートの高架構造案は事業費が約1兆円とされており、地下構造案は約2兆円、現道拡幅案は5千億円となっています。これらの積算根拠についてお答えください。

重要なのは、工事期間が示されていないことです。3つの案は、工事期間が大きく異なると考えられるので、いつごろ走れるようになるのかを予測する重要な条件となります。それを示さずに選択を迫るのは、県民に対してきわめて不誠実です。なぜ事業費が示せているのに、工事期間は示せないのでしょうか。きちんと示すべきではありませんか。お答えください。

しかも、示されている金額には、「近年の物価高騰を踏まえた増額リスクを考慮した補正を行っていない」と書かれおり、実際には、物価高や人件費などの影響で、これよりはるかに高い事業費になるのは明らかです。必要性の吟味も不十分で、事業費が数兆円にもなり、いつ完成するのかもわからない、こんな大規模道路建設がこのまま進められれば、取り返しのつかない大失敗を招くのは必至です。新湾岸道路建設は断念するよう重ねて求めるものです。

次に県立高校について質問します。

千葉県教育委員会が今年5月、「県立高校改革推進プラン」の第2次実施プログラム案を公表し、「船橋豊富高校と船橋北高校」「八千代東高校と八千代西高校」「沼南高柳高校と沼南高校」の3組6校の統合案を示しました。いまの1年生は6校合わせて28学級ありますが、統合が実施されれば12学級に激減します。また来年度の募集定員も減らされ、八千代西、船橋豊富、沼南の新1年生は、2クラス80人でスタートします。さらに、隣接する船橋市北部地域と八千代市西部地域では、3つの県立高校のうち1校しか残りません。「統合されたら自転車で通えなくなる」などの声も出ており、地域に与える影響は大きなものとなります。しかも、県教育委員会では学校の「適正規模」として都市部では1学年6~8学級としており、それを下回る学校を統廃合の対象としています。今回の実施計画では都市部の八千代東高校は現1年生が7学級で、県教委の言う「適正規模」なのに、統廃合の対象になっています。その理由をお聞かせください。

今回の統廃合計画のなかで八千代東高校と八千代西高校の統合によってつくられる新しい高校に、不登校生徒への支援を図るためのコースを設置するとしています。しかし船橋豊富高校のように、定員割れで学級の人数が20人程度となっている学校では、先生が一人一人の生徒の状況をつかみ、「どこでつまずいているかがわかるので、子どもに合わせた内容で教えられる」との感想が寄せられています。その結果、中学では不登校だった生徒が、豊富高校に入学してから学校に行けるようになったとの声が保護者から寄せられています。定員割れの結果生まれた事実上の少人数学級が、こうした教育的効果を生んでいることについて、県教委としてどう評価しているのかうかがいます。

そもそも不登校は何かしらの要因によって子どもの心が傷つけられた結果起きているものです。その要因は変化してきており、いまは学校が原因になっている不登校が増えています。とりわけこの10年間は、全国学力テストの導入、授業の詰め込み、行き過ぎた校則による厳しい規律など、学校でのストレスや緊張は耐え難いものとなってきました。いまや不登校はどこでも誰にでも起きる可能性があります。不登校の生徒への支援を強めるだけでなく、不登校になっていない生徒が学校によって心を傷つけられないために、教員を増やして生徒との共有の時間を思い切ってとれるようにすべきだと考えますが、いかがでしょうか。

県教育委員会はこれまで、「学校が小規模になると行事や部活動が制限されるなど、活力ある教育活動の維持が困難になる」と言って少人数学級を拒否してきましたが、定員割れしている学校では、生徒から「授業がわかりやすい」「質問しやすい」「授業に集中できる」などの声が出され教育効果を上げています。この間行われてきた説明会でも、「船橋市は人口が増加しているのに、なぜ統合するのか」「沼南高校は少人数でのメリットを生かしている暖かい学校である」など少人数学級を求める意見や統廃合への異論が出されています。県立高校は統廃合ではなく、少人数学級への移行を進めるべきだと考えますが、教育長の認識をお聞かせください。

次に久留里線をめぐる状況と公共交通についてうかがいます。

2024年11月、JR東日本は県も参加する「検討会議」の報告書を受けて、君津市に久留里線の久留里駅と上総亀山駅間を廃止し、バスへ転換する計画を明らかにしました。しかし地域住民の足を担っている公共交通は「交通権」を保障するために欠かせない存在です。鉄道事業は「公共の福祉の増進」を目的とする「公益事業」であり、単なる営利事業ではありません。とりわけ今回の久留里線の一部廃止は、災害に関わる廃止を除けば、JR東日本として赤字を理由にした路線廃止の初めての事例となります。もしもこれが認められてしまえば、これからも赤字を理由に廃止が広がっていく恐れがあると思いますが、県の見解をお聞かせください。

JRは、久留里線の廃止予定区間が約2億4千万円の赤字となっていることを理由にあげていますが、JR東日本全体の昨年度の経常利益は3215億円で、前年より249億円も増やしています。莫大な利益を上げている企業が、ごくごくわずかな赤字を理由に路線を廃止することは、地域住民の足よりも企業利益を優先することに他ならず、公共交通機関の役割を放棄するに等しいものです。住民説明会などでは「JRが巨額の純益をあげているのに廃線にする考え方がわからない」とか、「バスに転換しても、今後、便数が減らされるのではないか」など、生活への影響を踏まえた不安や要望が出されています。JR東日本に、体力を活かして赤字路線をささえ、公共交通としての責任を果たすよう求めるべきだと考えますが、いかがでしょうか。

鉄道とともに路線バスも地域公共交通を支える重要な役割を果たしていますが、運転手不足などで深刻な事態に陥っています。昨年4月に千葉県が行った緊急調査でも、半年間で1900便、約6%が減便となっており、その8割が運転手不足が理由となっています。昨年の賃金構造基本統計調査では、バス運転手の労働時間は全産業平均より年間200時間以上も長いのに、年収は60万円以上も安くなっています。これではなり手がいなくなるのも当然です。路線バス運転手の確保に向けて、県として賃金引き上げの支援を行うべきだと考えますが、お答えください。

次に東葉高速鉄道についてうかがいます。東葉高速鉄道は、運賃が極めて高く東葉勝田台駅から西船橋駅までの運賃は639円で、ほぼ平行して走る京成電鉄(335円)の約2倍になっています。その最大の要因は、東葉高速鉄道が有利子資金で鉄道を建設する当時のP線方式により造られたことにあります。建設期間が大幅に伸びたこともあって、支払利息はすでに1000億円を超えています。一方、つくばエクスプレスは、国レベルでの無利子貸付制度が創設され、建設事業費の大半が無利子で建設されました。現在、つくばエクスプレスの料金は、ほぼ同じ距離で東葉高速鉄道より3割ほど安くなっています。この違いは国の施策に起因したものであり、国にその責任を問うべきです。千葉県も2023年3月、船橋市・八千代市とともに国に対して、「利払い負担に対する補助をはじめとして、長期債務の元利償還金の負担に対する抜本的な支援についての検討」を求めています。しかし何ら国からは具体的な回答がなく、手立てがとられていません。県の要請に対する国の対応について、どう認識しているのでしょうか。お答えください。

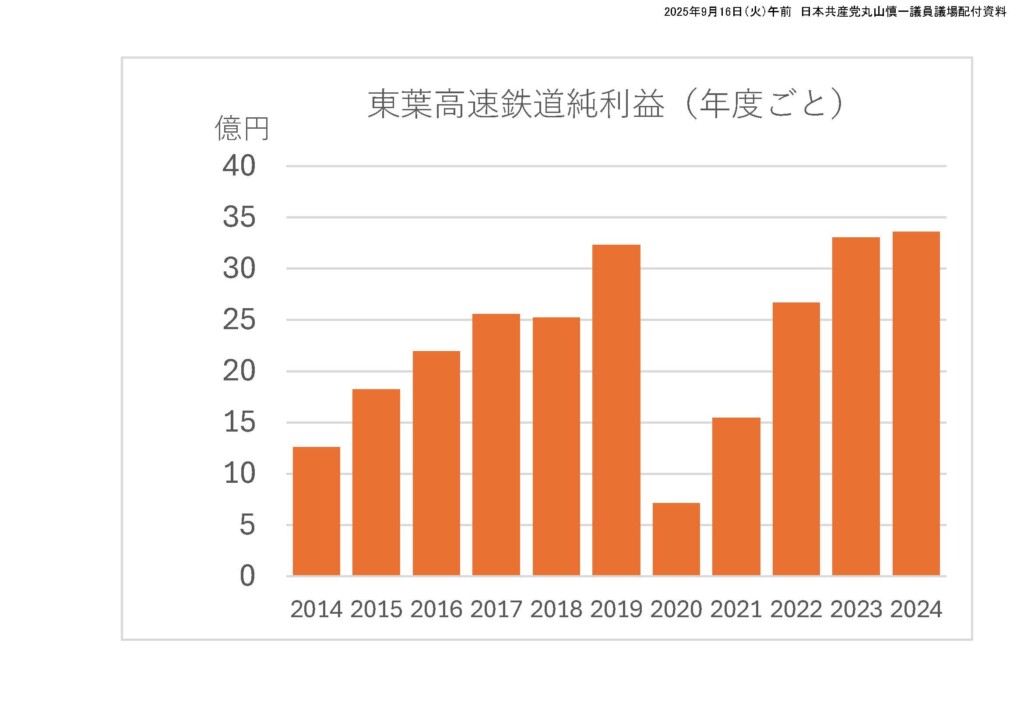

東葉高速鉄道の純利益はこの間増え続け、2023年度に33億5百万円で過去最高を記録し、昨年度は33億6千万円で過去最高を更新し、運賃値下げの可能性が出てきています。北総鉄道では、累積赤字の解消を機に学生割引を64・7%引き下げましたが、これによって定期券での輸送人員が83万人、6・5%も増えました。一方、東葉高速鉄道の通学定期収入は昨年度、約12億1千万円ですから、純利益から8億円程度投入すれば北総鉄道並みに引き下げることができます。地域住民に根差した鉄道として、増加傾向にある純利益を利用者に還元し、通学定期を大幅に引き下げるべきだと考えますが、いかがでしょうか。

この間、自立支援委員会での推計で、金利の動向によって資金ショートする可能性があるとしていますが、そうさせないためにも利用者の増加を図る必要があります。資金ショートのシミュレーションだけではなく、運賃を引き下げたらどういう効果があるのか検討すべきです。お答えください。

次にギャンブル依存症対策についてうかがいます。

2023年に実施された対策法に基づく調査では、ギャンブル依存症が疑われる割合は1・7%とされ、千葉県人口にあてはめると約10万人に達します。ギャンブルに支出した金額は、月に10万円が最頻値で、借金でしのぐようになります。しかし生活に重大な支障が出てもやめられないほど自分をコントロールできなくなるのは、その人がだらしないとか意志が弱いからではありません。依存症は脳の病気であり、治療をすれば回復は可能です。そのために、まずは医療に結びつけることが必要ですが、この事実が知られていないために、当事者や家族を苦しめています。ギャンブルによる借金を肩代わりしたり、本人を追い回して監視したり、金銭の管理権を取り上げるなど、すべて良かれと思ってやられていますが、治療にはつながらず、当事者をますます苦しめることになります。県として、ギャンブル依存症は病気であり、誤った対応をすれば、ますます本人を追い詰めることになることを知らせることが重要だと考えますが、県の認識をお聞かせください。

いま、こうした立場で当事者などの相談に乗り、様々な公的機関などとも連携しながら具体的な支援の手立てをとっているのが「ギャンブル依存症問題を考える会」や「全国ギャンブル依存症家族の会」などの団体です。千葉県が作成している「それって、依存症??」というパンフレットにはこれらの団体が紹介されていますが、自助グループに結びつけたり、家族の正しい理解や対応を後押しするためにも、当事者に団体を紹介してつなげることや、啓発パンフレットに家族の会の意見を取り入れることなど、できることはたくさんあります。県としてより積極的に連携すべきだと思いますが、いかがでしょうか。

ギャンブル依存症の当事者は、先の調査でも自死の危険性が高い傾向がありますが、これを食い止めるために回復施設につなげたり、一時的な入院施設も必要になります。しかし、回復施設は月に20万円ほど経費がかかるため、傷病手当などが受けられなければ家計に大きな影響が出ます。また、一時的な入院を受け入れる病院は現在千葉県内には一つもありません。県として財政的な支援を検討するとともに、病院と連携して県内に一時的に入院できる場所を確保すべきだと考えますが、お答えください。

家族の方から、児童手当の受け取りをギャンブル依存の夫から妻にスムーズに変えられるようにしてほしいという要望が出されています。県として、市町村と連携して児童手当の受給者変更の手続きを改善するなど検討すべきだと思いますが、いかがでしょうか。

ギャンブル依存症のなかでも、最近、急激に増えているのがオンラインカジノです。スマホで簡単にできるため、仕事中でも授業中でも自宅でも、人に知られずにどこでもカジノに接することができます。当然、未成年者も例外ではありません。「考える会」が3月に発表した「オンラインカジノ経験者への緊急アンケート」では、76%が30代以下の若い層で、カジノを始めてから借金をするまでの期間は1週間以内が3割に上ります。借金の額も1500万円程度が当たり前で他のギャンブルの3倍にもなります。驚くのは闇バイトや詐欺、窃盗などの犯罪に手を染めたことがあるとの回答が半数近くに上ることです。オンラインだからこそ、ネットを通じた犯罪へと誘導されやすいためだと考えられます。重大なのはオンラインカジノが法律違反だと知っていたのが半分に満たないことです。これらを踏まえれば、高校生や大学生など若い世代への周知が極めて重要になっていることがわかります。千葉県も啓発パンフレットをつくっていますが、4種類の依存症をそれぞれわずか2ページで解説しているものです。一方、「考える会」が作成したADDICT(アディクト)101という小冊子は、実にわかりやすくギャンブル依存症のことが書かれ、相談先や啓発動画へのリンクなど多彩な内容となっていて、若者でも気軽に読めます。江戸川区では小中学校にアディクトを配り啓発に力を入れています。千葉県としてアディクトを活用するなど、依存症ごとにパンフレットを充実させ、高校や大学に配布することなどを検討すべきです。お答えください。

次に武器見本市についてうかがいます。

今年5月21日から3日間、幕張メッセを会場に武器見本市「DSEIJapan2025」が開催されました。開催自体が憲法9条はもとより、地方自治法や県の設置管理条例に照らしても大きな問題をはらんでいることは、これまで指摘してきたとおりです。それに加えて今回の武器見本市では、主催者が開催に異論を唱えている議員などの入場を拒否したという大問題が起きました。

入場手続きは、DSEIのホームページからオンラインで行いますが、日本共産党などの国会議員や県議・市議などが軒並み許可されませんでした。すべてその理由は明らかにされていません。その一方で自民党の議員などは入場できています。また、防衛装備庁によれば、主催者であるクラリオン社にたいして、「国会の関連委員会の委員には全員招待状を出だすように依頼した」としていますが、該当する日本共産党議員には届いていません。まず、こうしたことが起きていたことについて認識しているのかどうか、うかがいます。

国会議員は国の安全保障政策についてチェックする責任があり、提案する役割を与えられています。県議も県民から県政のチェック機能を負託されており、県立施設である幕張メッセの利用状況を調査するのは、県民にたいして必要な役割だと考えます。さまざまな意見がある武器見本市に、県立施設を貸し出しているわけですから、状況を確認するための入場は当然許可されるべきだと思いますが、お答えください。

これまで繰り返し指摘してきたように、幕張メッセは地方自治法で定められた公の施設であり、その目的は住民福祉の増進です。人を傷つけ命を奪うための武器を売り買いし、世界に拡散させるために開かれている武器見本市とはまったく相容れず、会場として貸し出すこと自体、絶対に許されるものではありません。いわんや国会議員を始め、反対の立場の人を排除するような主催者による武器見本市などに県立施設を貸し出していいはずがありません。主催者は次回の武器見本市を2027年4月に開催すると公表していますが、県有施設の今後の貸し出しを許可しないよう強く求めるものです。お答えいただきたい。

最後に自衛官の募集についてうかがいます。

この間、自衛隊員の児童生徒への募集活動が強まっています。学校に現役自衛官が行って自衛隊の活動内容を説明したり、自衛官を講師にした防災講話なども行われています。職場体験学習では高校生が駐屯地の食堂で自衛隊員の食事を体験したり、ライフバックを背負い、フライトシミュレーターの操作や体験搭乗などをやっています。中学生は土嚢づくりや航空機整備体験など、実戦をイメージさせるようなことまで行われています。子ども向けの「防衛白書」までつくられて各学校への配布要請が自治体に行われています。自衛隊による児童生徒へのこうした勧誘活動について、千葉県教育委員会としてどこまで把握しているのか、お答えください。

防災講話などは自衛隊から売り込みが盛んにおこなわれていますが、防災だからといって容認できるものではありません。それは、自衛隊が隊員獲得の場として位置づけているからです。例えば自衛隊による「各地本の良好な施策」では、「防災訓練の場を活用して、教職員を含めた在校生全員に対する自衛隊理解を促進させ、募集基盤の充実を図る」と明記しています。自衛隊が防災を名目にした学校への講話などで隊員募集を位置付けていることを、県教委は知っているのでしょうか、お答えください。

北海道教育委員会では自衛隊にたいして、「学校での防災講話などにおいて、自衛官の募集案内につながるとの誤解を与えないように」との要請を行っています。千葉県でも、学校での実態を把握し、隊員募集に関わるようなことが行われていればやめるよう厳しく求めるべきだと思いますが、いかがでしょうか。

自衛隊は自衛官の募集業務のために住民基本台帳を閲覧し、提供を求めていますが、住民基本台帳は原則非公開で、例外は国の機関が法令で定める事務のために請求する場合だけです。総務省も、「公的な統計資料の作成を念頭に置いたもの」としています。これに対して自衛隊は、自衛隊法をたてに閲覧を求めていますが、原則非公開の名簿の閲覧は隊員獲得のための特別扱いとなっています。こうしたやり方にたいして、昨年3月、奈良市在住の18歳の若者が、奈良市が提供した住所・氏名などの個人情報を利用して、自衛隊が募集ハガキを送付したのは、プライバシー権を侵害するとして、奈良市と自衛隊を相手に国家賠償訴訟を起こし社会問題になっています。組織としてただ一つ、自衛隊だけが隊員獲得のために住民基本台帳を閲覧していることについて、県としてどう認識しているのでしょうか。お聞かせください。また、閲覧はあくまでも義務ではなく任意であるとされていますが、県も同じ認識だと考えていいのか、お答えください。

重大なのは、自衛隊の活動は命がかかっているということです。陸上自衛隊の「自衛官の心構え」では、「その主たる職務は防衛のための戦闘であり、他と異なる特色を持つ。その職務は、危険と困難を顧みず身を死生の間に置くことによって遂行される」としています。しかも、集団的自衛権の容認や敵基地攻撃能力の保有を経て、自衛隊はアメリカ軍と一緒に海外で戦争をする部隊に変貌しており、これまでの自衛隊の概念は通用しません。しかし実際にはこうした姿を隠して広報や隊員の募集事務が行われています。陸上自衛隊の通達では「陸上自衛隊のイメージを刷新するとともに、陸上自衛官に対する親近感を醸成する」と書かれています。しかし、児童生徒が職業を選ぶときに、危険な部隊であることを隠して勧誘することなど許されるものではありません。県や教育委員会として、こうした部隊が児童生徒に勧誘を働きかけていることについて、どう認識しているのか、お聞かせください。

千葉県教育委員会は、職場体験学習の受け入れを行っている企業等を紹介していますが、そのなかに自衛隊千葉地方協力本部があり、「駐屯地・基地などで、県内の小学校・中学校・高等学校の職場体験を受け入れ、自衛隊の体験を行っている」としています。自衛隊が国際法上の軍隊であることや命を投げ出すことを求めている組織であることを伝えないで、こうした紹介をするのは、やめるべきです。ただちにリストから除外すべきだと考えますが、お答えください。

以上で一回目の質問を終わります。